La baie de Somme est un espace naturel d’une grande richesse géomorphologique et écologique. Mais avant d’être une baie, elle est avant tout un estuaire, une vaste embouchure où l’eau douce des fleuves rencontre l’eau salée de la mer. Cette zone de transition, marquée par les effets des marées, est en perpétuelle transformation.

Trois cours d’eau façonnent cet estuaire : le fleuve de la Somme bien sûr, qui lui donne son nom, canalisée à Saint-Valery-sur-Somme, mais aussi le Dien, qui rejoint la baie du côté du Crotoy, et la Maye, qui s’écoule dans la Réserve Naturelle au nord. Ce mélange d’eau douce et d’eau salée en fait un milieu tout à fait particulier, qualifié de saumâtre, dont la salinité varie en fonction des marées, des pluies et du type de milieu. A titre de comparaison, l’eau de la Manche est à 35 grammes de sel par litre, tandis que celle de la baie de Somme oscille autour de 9 grammes par litre.

Sous l’influence des marées, cet espace subit des changements constants, de petites évolutions quotidiennes aux transformations à long terme. Ces mouvements rythmiques, ainsi que l’élévation du niveau des océans, génèrent deux problématiques majeures : l’ensablement de la baie et l’érosion du trait de côte.

Un passé géologique qui façonne le présent

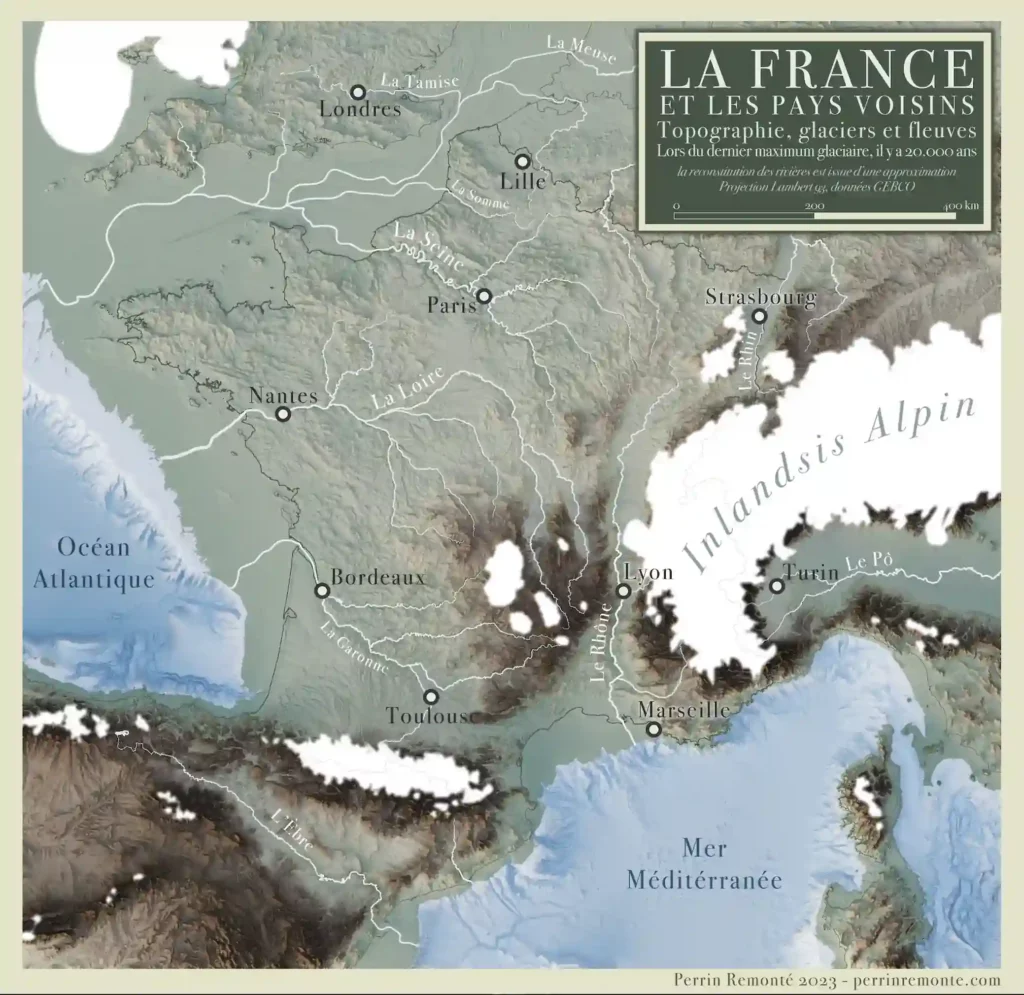

Pour comprendre l’évolution géomorphologique de la baie de Somme, il faut remonter le temps. Il y a environ 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation, la Manche n’était qu’une vaste toundra, paysage ouvert composé de poacées, de mousses, de lichens ou d’arbres nains, tandis que la Mer du Nord était une sorte d’immense lac. Ce n’est qu’avec la fonte des glaciers, poussés vers les pôles et entraînant une élévation du niveau marin, que le paysage a commencé à se transformer.

Lorsque les eaux ont envahi les terres, les sédiments laissés par les glaciers ont été transportés par les courants marins et ont formé les sables de nos plages actuelles. Ces dépôts datant de la période interglaciaire constituent environ 85% du sable que l’on retrouve aujourd’hui sur notre littoral, complétés par des débris de coquillages et issus de l’érosion des falaises de craie. Il est cependant difficile de savoir à quoi ressemblait précisément la baie à cette époque. Nous pouvons seulement retracer les événements géologiques qui ont participé à son façonnement, comme en 500 après J.-C., lorsqu’une modification majeure des courants marins dans la Manche a entraîné la dérive des galets d’Ault vers le nord, formant progressivement le poulier de galets de Cayeux-sur-Mer, tel que nous le connaissons aujourd’hui.

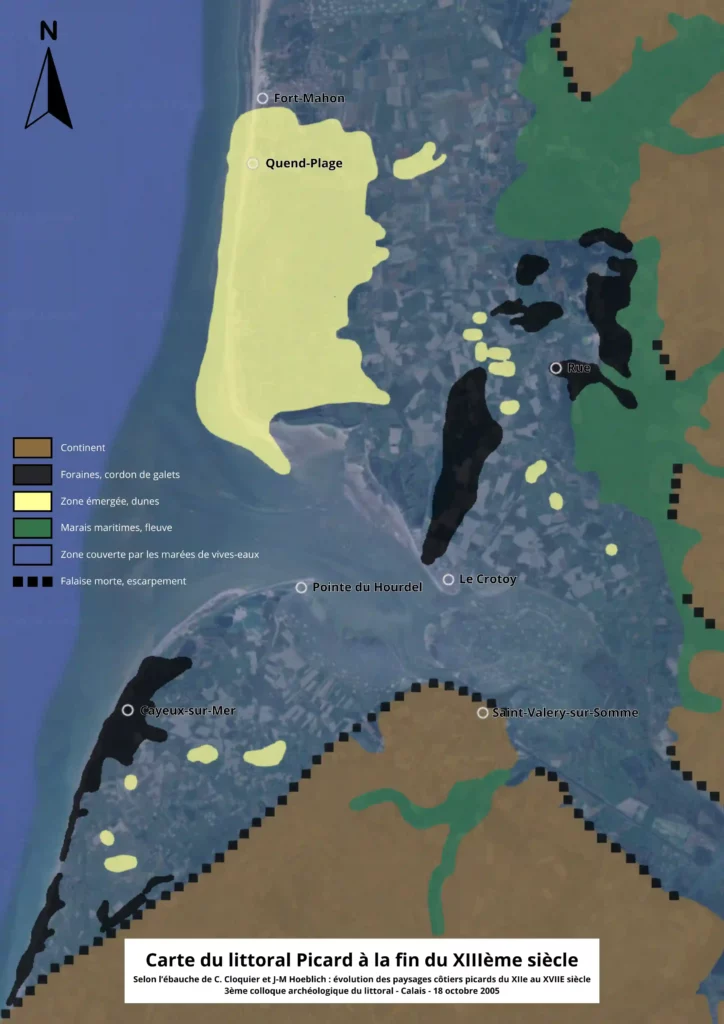

Ce n’est qu’au Moyen-Âge que la Baie commence à être cartographiée. Depuis les hauteurs de sa falaise blanche, Saint-Valery-sur-Somme voit débarquer Guillaume le Conquérant. La mer s’étend bien au-delà du trait de côte actuel, remontant jusqu’à Abbeville, qui constitue un port de commerce important, au même titre que Rue. Le Crotoy et Cayeux-sur-Mer, quant à eux, ne sont encore que de modestes villages de pêcheurs établis sur les galets.

Cependant, au fil des siècles, la baie commence à se combler progressivement sous l’effet de la diminution du débit des fleuves, de l’avancée du poulier de Cayeux et du comblement de certaines terres. On estime alors la taille de la baie à plus de 200 km².

L’impact de l’activité humaine

L’industrialisation et les travaux d’aménagement ont considérablement accéléré ce processus. Dès 1785, sous Louis XVI, le canal de la Somme est creusé pour faciliter la navigation. Achevé sous Charles X en 1827, il a grandement modifié le paysage de la baie. La construction de digues et d’écluses réduit encore davantage la capacité du fleuve à repousser les sédiments apportés par la mer, contribuant ainsi à l’ensablement progressif du site.

D’autres interventions humaines ont également joué un rôle majeur dans cette évolution :

Dès le Moyen Âge, les populations locales commencent à édifier des renclôtures pour gagner du terrain sur la mer, d’abord pour l’agriculture, puis pour le pâturage et la chasse. En 1856, la construction d’une estacade en bois permet au chemin de fer de traverser le fond de la baie de Somme. Soumise aux marées, cette structure est finalement transformée en digue en 1912, fermant ainsi complètement la baie à cet endroit. Dans les années 1960, la création d’un polder de 200 hectares au Marquenterre, destiné initialement à la culture de tulipes et de jacinthes avant de devenir le Parc Ornithologique, représente une nouvelle emprise sur la mer. À mesure que ces aménagements se multiplient, la superficie de la baie se réduit jusqu’à atteindre seulement 72 km². La mer, désormais contrainte dans un espace plus restreint, voit son pouvoir de régulation affaibli, favorisant encore davantage le dépôt de sédiments à chaque marée.

Dans les années 1920, une nouvelle menace apparaît avec l’introduction accidentelle de la spartine anglaise (Spartina anglica), une plante rapidement classée comme exotique envahissante. Grâce à ses rhizomes résistants, elle colonise rapidement le milieu et résiste au phénomène des marées. Ses tiges et ses feuilles piègent les sédiments et stabilisent les sols, accélérant ainsi inexorablement l’ensablement de la baie.

Les phénomènes actuels : où est-ce qu’on en est ?

En plus de l’ensablement, la montée des eaux liée au changement climatique constitue une menace supplémentaire pour cet écosystème fragile. Le niveau des océans monte chaque année de 3,2 mm en moyenne, et les zones les plus vulnérables subissent déjà les effets de ce phénomène, notamment le recul des dunes de Fort-Mahon et de Quend-Plage ainsi que la fragilisation du cordon de galets de Cayeux-sur-Mer.

Ces transformations ont des répercussions directes, notamment sur l’économie locale. L’ensablement a profondément modifié l’usage du port de Saint-Valery-sur-Somme, qui est aujourd’hui réduit à une activité de plaisance, la navigation devenant trop complexe pour maintenir un trafic économique viable. La pêche en baie de Somme repose désormais principalement sur les pêcheurs à pied, qui récoltent coquillages et végétaux, mais leur activité est elle aussi menacée par l’ensablement. De son côté, la montée des eaux fait peser un risque accru sur plusieurs communes touristiques et sur les carrières de galets, qui constituent un secteur économique local essentiel.

Face à ces défis, plusieurs mesures ont été mises en place pour limiter l’impact humain et protéger les paysages. Les dunes, par exemple, sont désormais interdites d’accès afin de prévenir le piétinement et de favoriser la croissance de l’oyat, une plante essentielle à la stabilisation du sol. Sur les secteurs les plus sensibles, il fait l’objet de renforcements réguliers par déplacement des galets de la pointe.

Concernant l’ensablement, plusieurs opérations d’arrachage de la spartine ont été menées. Toutefois, cette action ne peut être réalisée que sur des touffes isolées, car une intervention sur les mollières causerait trop de dommages aux autres plantes.. Par ailleurs, le bassin de chasse du Crotoy joue un rôle dans la lutte contre l’accumulation de sédiments en agissant comme une chasse d’eau pour désensabler le port. Cependant, son efficacité reste limitée et ne se manifeste pleinement qu’en période de marées de vives-eaux. Aujourd’hui, il n’existe aucune solution pérenne pour lutter contre l’ensablement qui soit économiquement et écologiquement viable.

L’avenir de la baie de Somme

Si l’ensablement de la baie semble inévitable, il reste primordial de suivre de près son évolution. Observer les changements géomorphologiques à petite échelle nous permet d’anticiper les transformations futures et de mieux comprendre les dynamiques naturelles qui façonnent ce paysage unique.

Face à ces évolutions, nous devons apprendre à prévoir et à nous adapter. La baie est en mouvement, et elle continuera de l’être, avec ou sans notre intervention. Il nous revient donc de repenser nos activités pour limiter les impacts négatifs de ces changements, en particulier dans le domaine du tourisme, qui attire chaque année de nombreux visiteurs. Sensibiliser le public à la fragilité de ces milieux est une priorité si nous voulons les préserver sur le long terme.

Ainsi, la baie de Somme, avec ses paysages sans cesse renouvelés et sa biodiversité exceptionnelle, reste un témoin vivant de l’histoire géologique et environnementale de notre région.

BASUYAUX Elisa